Contents

251cc以上のバイクで義務付けられている車検。

車検を通す方法で一般的なのは、整備と併せてお店に依頼する方法。プロにはプロなりの知識と技術がありますから、2年に1回位はきっちりプロに整備してもらった方がいいとわたしは思います。

しかしながら!

近くに依頼できるお店ないよ!という人もいれば、整備は依頼するけど車検代行費用は節約したい!という人もいるでしょう。

そんな人にオススメなのが所有者自ら車検場にバイクを持ち込んで検査を受けるユーザー車検。今回はそんなユーザー車検について紹介しましょう。最初はドキドキするけど、テスター屋さんを利用することで誰でも簡単に挑むことができますよ。

まずはユーザー車検の予約

ユーザー車検は国土交通省の地方組織である地方運輸局の施設で行います。運輸支局とか運輸管理部とか場所によって正式名称は異なりますが、陸運局とかよく呼ばれていますね。

ところがユーザー車検はそれらの施設に行けばいつでも受けられる訳じゃなくて、インターネットで事前予約する必要があります。

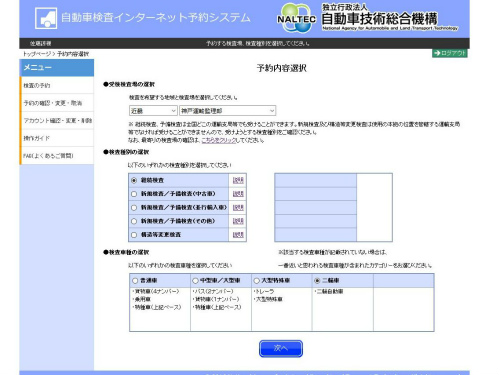

予約は国土交通省所管の独立行政法人である自動車技術総合機構が運営するホームページで行います。いかにもお役所らしい難しい名前の組織ですが、「ユーザー車検 予約」と検索したら真っ先にでてくるページなので簡単に見つかるでしょう。

利用にはユーザー登録が必要なので、まずは必要な情報を入力してアカウントを作成。作成したアカウントでログインして、ユーザー車検を受ける検査場や検査の種類(大抵は継続検査)、検査車種を選択します。

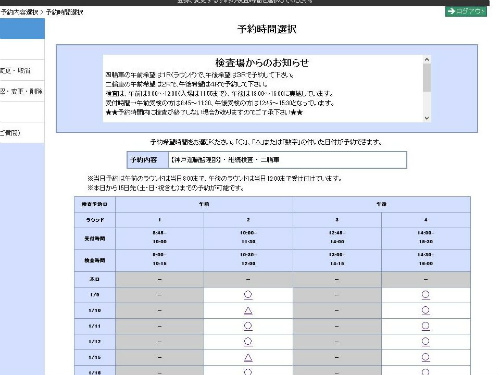

次に日程と時間を選択。

わたしは神戸の陸運支局しか経験がないんですが、2輪の場合は10:30からか14:30からしか選べません。10:30の検査であればもし問題があった場合でも即座に対応して14:30からの検査で再検査を受けさせて頂ける可能性が残るので、不安な方は10:30を選択するのがお勧め。

2024/1/31追記

2024年の1月に受けたユーザー車検では、これまで選べなかった第1ラウンドも第3ラウンドも選べるようになっていました。第1ラウンドなら、車両を大量に持ち込まれる業者さんがまだ来ない時間帯なので、検査ラインはめっちゃ空いていますよ。

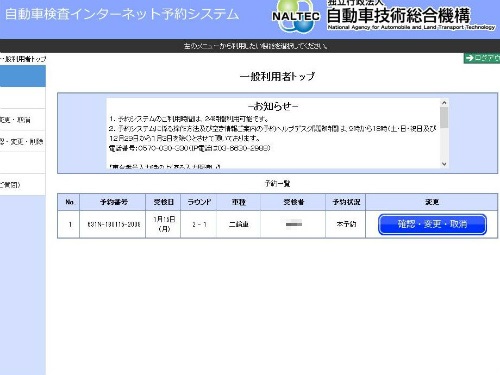

これで予約は完了。予約後は予約番号が発行されます。この番号は検査当日の受付で必要になるので控えておきましょう。

ところでこの検査の予約、昔は電話の音声ガイダンスでおこなっており、ものすごーく予約が面倒臭かったのです。このシステムに移行した直後は「パソコンに不慣れだから難しい、よく分からない」という意見を昔ながらの整備屋さんを中心に聞きましたが、本当に便利になったなぁとわたしは感じたものです。

ユーザー車検に必要なもの

ユーザー車検に出かける前に次の5点を忘れずに用意。

ポイント

- バイク本体

- 軽自動車税納税証明書

- 自動車検査証(車検証)

- 現在の自賠責保険

- 点検整備記録簿

用意と言っても車検証と自賠責保険と点検整備記録簿は常に車体に積んどかないとダメな書類なんで、納税証明書を探してくるくらいでしょうか。でも点検整備記録簿は車載が義務付けられているものの罰則がない取り決めなので、うっかり積んでいない人も多いかも。

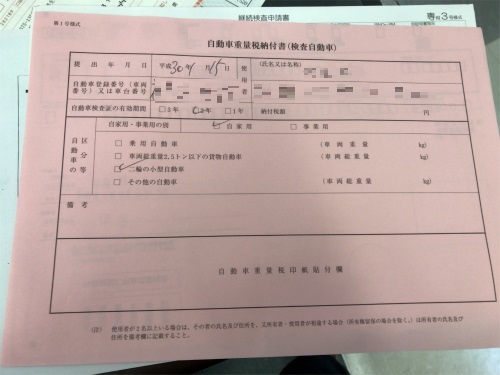

これが軽自動車税納税証明書。

毎年5月に支払う税金の領収書のようなもの。車検を受けるまでに2年分発行されますが、直近のもの1枚を持っていけばOKです。

もし納税証明書を紛失してる場合は市役所に行けば再発行してもらえますよ。

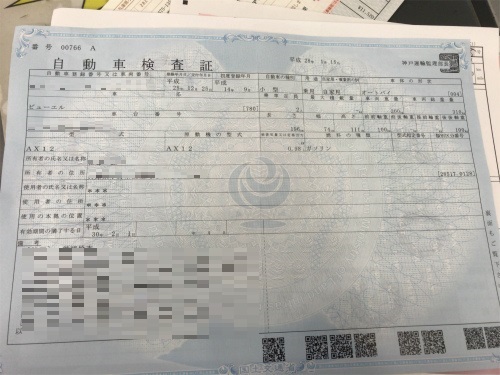

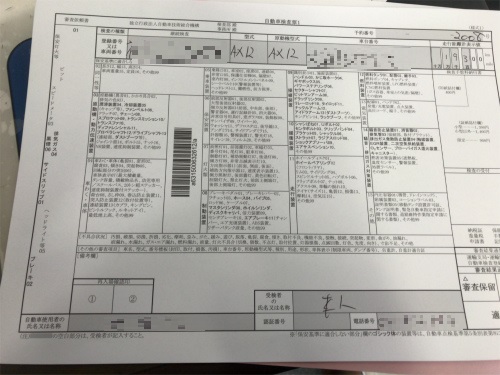

こちらは車検証。

バイクに乗るときは必ず所持していないといけない書類ですから、わざわざ用意する必要はないはず。2023年1月4日から車検証は電子化されてグッと小さくなったので、「え?昔はこんなにデカかったの?」と感じる人がそのうち大多数になるのかもしれません。

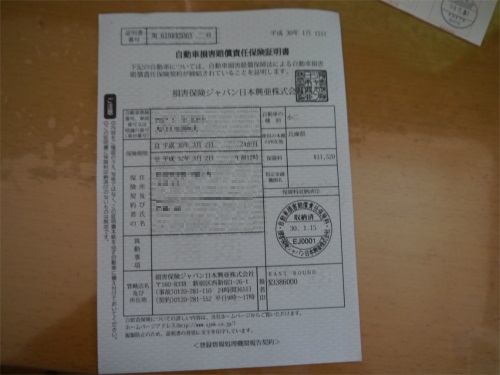

現在有効な自賠責保険証。

これも車検証と同じく常に所持していないといけない書類。この自賠責保険は車検のタイミングで更新を行うのが普通かと思いますが、更新は運輸支局やテスター屋さんで当日できるので特に準備は不要です。

残る最後の書類となる点検整備記録簿はきちんとプロに整備を依頼していたり、自分できっちり整備している人ならわざわざ用意する必要はないでしょう。しかしながら、万が一無くした場合は直近の1枚分だけがあればOK。つまり、自分で最新のものを作成すればよいのです(もちろん適当に記入したらダメですよ)。そもそも中身をチェックされるような書類ではありません。

ユーザー車検当日の動き

検査当日はまずテスター屋さんへ

検査場の近くにはテスター屋さんと呼ばれる整備工場があり、私は必ず立ち寄ります。

ここでは車検で最も引っかかりやすいヘッドライトの光軸調整を行なうことができます。2008年9月以前は光軸で不合格になってもその都度再調整して再検査に挑むことができたのですが、今は1回の検査料で検査ラインに入れる回数は3回までと制限ができてしまいました。光軸なんてしょっちゅう狂ってしまうので、テスター屋さんでの事前調整は必須ですね。

また、テスター屋さんでは光軸調整の他、自賠責保険の更新やユーザー車検で必要な様々な書類も作成してくれます(通常は陸運支局でもらってから記入)。

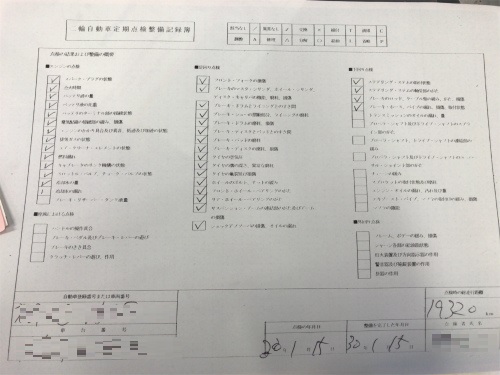

テスター屋さんで作成してもらう書類その①『2輪自動車定期点検整備記録簿』。

本来は定期的にきっちりと整備を行い、その整備記録簿は車体に積んでおかないといけません。が、実際の車検ではそうした正式な記録簿ではなくその内容を書き写したもの1枚だけを提出する方ばかり見かけます。先ほども記載しましたが、それでもなんら問題ありません。冊子で提出するのは邪魔くさいし、こっちの方が絶対検査を受ける時に便利なのです。

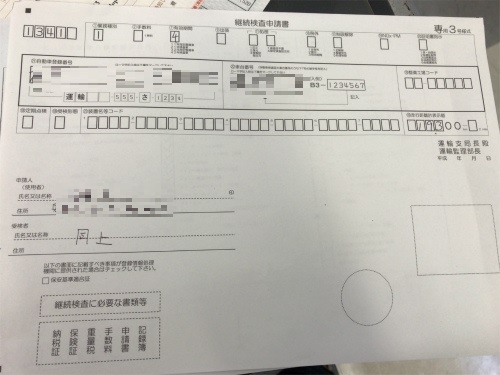

テスター屋さんで作成してもらう書類その②『継続検査申請書』。継続車検を受けさせて下さいっていう申請用紙です。

テスター屋さんで作成してもらう書類その③『自動車重量税納付書』。あとで陸運支局でここに重量税を支払った証拠である証紙を貼り付けてもらいます。

テスター屋さんで作成してもらう書類その④『自動車検査票1』。

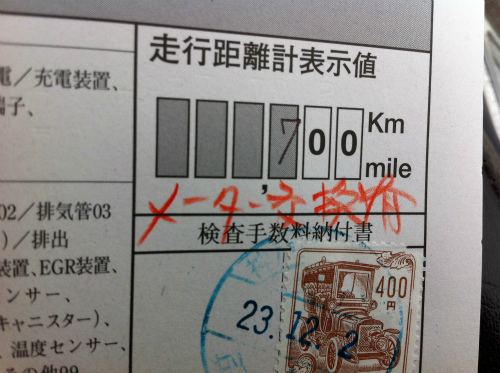

これも後で陸運支局に持って行って、検査手数料を支払った証拠である証紙を貼り付ける紙です。また、検査を受けて合格をもらった場合はこの紙に合格印が押されます。この紙にはメーターの走行距離を記載する必要があるので忘れず記載しましょう。

陸運支局でのユーザー車検の手続きの流れ

テスター屋さんで準備を終えたら、いよいよ陸運支局へ。

しかしながら、初めての人だと絶対に迷うのが陸運支局での手続き順番。免許センターのように窓口の上の番号順に手続きを進めるものだと思っちゃいがちですが、少なくとも神戸陸運支局ではこの窓口番号は全く関係ありません。手続きの順番としては、

- 自分で準備する以外の書類をもらう(陸運支局に隣接する別の建物(兵庫県自動車会館)でもらう・陸運支局内の自動受付機械で出力・テスター屋でもらうの3通りの方法)

- 陸運支局に隣接する別の建物(兵庫県自動車会館)で検査手数料と重量税支払い

- ③番窓口で書類のチェックを受ける

- 検査サインで検査を受ける

- ②番窓口に書類を提出する

という流れ。②番窓口の上に『継続検査 持ち込み』って書いてあるから最初に②番に行っちゃいそうだけど、それは間違い。こんなの、初めての人は絶対分からない。継続検査と合わせて記載事項変更するなら(ハンドルバーの変更などで)、そもそも担当部署すら変わって全く別の場所にいかなくてはいけません。

その対策かこれでもかというくらい様々な掲示物があるんですけど、むしろありすぎてやっぱり分からない感じ。でも大丈夫。分からなければさっさと聞こう!陸運支局の方はどう見ても忙しそうだけど、ちゃんと教えてくれますよ。

税金と検査費用のお支払い

陸運支局に到着したらまず最初に行うのは検査手数料と重量税のお支払い。神戸陸運支局の場合は、陸運支局内ではなく隣接する兵庫県自動車会館でおこないます。これ、運営母体が違うの?なんかややこしいなぁ。

テスター屋さんに行かない場合はこれらの支払いの前に、窓口で必要な書類一式ももらいます。何をもらったらよいのかわからない場合は、バイクの継続車検の書類一式と伝えれば良いでしょう。

ちなみに、2018年1月の検査手数料は1,700円、重量税は4,600円でした。そして2024年1月の検査手数料は1,800円、重量税は5,000円でした。少しづつ値上がりしてる?

重量税はバイクを『公道で走らせること』に対する税金のことで、毎年5月に支払う軽自動車税はバイクを『所有すること』に対する税金です。

検査受付

検査手数料と重量税を支払ったら、陸運支局に移動して継続検査の受付窓口へ。ここで書類のチェックを受けます。担当者によっては予約番号の下四桁を確認されることも。

必要な書類は、

| 書類 | 入手方法 |

| 軽自動車税納税証明書 | 家から持参 |

| 自動車検査証 | 家から持参 |

| 現在の自賠責保険 | 家から持参 |

| 新しい自賠責保険 | テスター屋もしくは検査場 |

| 2輪自動車定期点検整備記録簿 | 家から持参もしくはテスター屋 |

| 継続検査申請書 | テスター屋もしくは検査場 |

| 自動車重量税納付書 | テスター屋もしくは検査場 |

| 自動車検査票1 | テスター屋もしくは検査場 |

の8点。たくさんありますねー。

検査場ではこれらの書類をバイクと共に持ち歩く必要があるのでかなり鬱陶しいです。サドルバッグのあるバイクなら問題ないんですが、スポーツバイクなどは荷物固定用ネットなんか用意しとくと便利。時々見かけるバインダーは一見便利そうだけど、実際は嵩張ってわたしは使い辛いなと感じました。

ちなみに、前回の車検以降でスピードメーターが交換されている場合は、検査受付時にこのような感じで注意書きがされます。

検査ラインへ

受付が終わったらいよいよ検査ラインへ。

- 車体番号、エンジン型式の確認

- 車体周り・寸法の確認

- 灯火器類の確認

- 場合によってはハンドルロックの確認や排気音の測定

を検査官が行った後、検査ラインでブレーキ、スピードメーター、ヘッドライトの光量・光軸の検査を行います。検査ラインに入る前に、ヘッドライトが1灯式か2灯式か、スピードメーターセンサーは前輪か後輪かボタンを押す必要があるんですが、大抵は検査官が操作してくれます。分からなければ正直に分からないと言いましょう。そんなので不合格にはなりません。

検査ラインでの検査が終わったら、排ガス検査を行ってお終い。

車体寸法の実測確認はされたり、されなかったり。これまでの経験上、あからさまな改造車は100%実測されるように感じます。ハンドルバーを変えたくらいではわざわざ届け出をしない人が多いんでしょうね。車検証の寸法と±2cm以上寸法が変わっている場合は継続検査ではなく記載事項変更になり、別途測定作業が加わります。いずれにせよ合格すると2年分の車検がついてくるのは変わりません。

また、排気音の測定もされたり、されなかったりですが、こちらも社外サイレンサーの場合は高確率で測定されると思っておきましょう。ちなみに、検査ラインの建物内と屋外とで測定結果は変わるみたいです。一度純正マフラーにも関わらず排気音が基準値を超えたことがあるんですが、その時は屋外で再測定した結果、ちゃんと基準値に収まりました。よくあることらしいですよ。

全部の検査で問題なければ検査官から合格印を押して貰って検査は終了です。

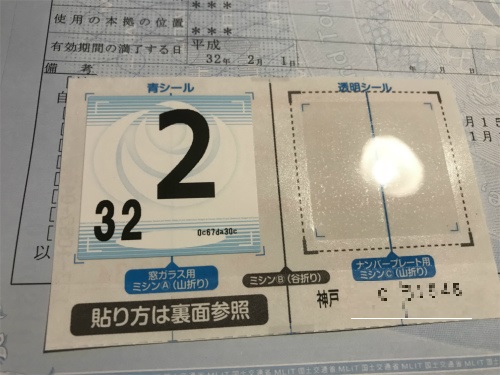

新しい車検証とシールを貰って完了

検査で合格を貰ったら、書類一式を窓口に提出。しばらくすると新しい車検証とナンバープレートに貼るシールが貰えて完了です。何回やっても、やっと終わったーっていう達成感を感じますね。

ユーザー車検の費用

ユーザー車検で必要となる費用は自賠責保険料、検査手数料、重量税のみ。わたしの場合は加えてテスター屋さんでの光軸調整量(1,000円)が加わります。

2018年1月の継続検査の総額は19,000円でした。2024年1月の総額は16,560円でした。自賠責保険の金額の変動の影響が大きいかな?

プロに依頼した場合はプロによる整備や車検代行費用が必要になりますが、ユーザー車検ならこの程度の金額で済ませることが出来ます。※整備はちゃんとしましょう。

まとめ

車検代費用を節約する為であったり、引っ越した先で車検を依頼でるようなお店を探すことができなかったり、その理由は様々でしたが、わたしは今まで車検や再登録は全てユーザー車検で行なってきました。

2年に1回位はプロの手でキチッと整備して頂いた方がいいとは思いますが、ご紹介した通りユーザー車検そのものはそんなに難しいものではありません。

車検がどういうものかを知るいい機会にもなりますので、なんだかできそうだなと感じた方は是非1度ユーザー車検に挑戦してみては如何でしょうか。